クロード・モネを知る

総合アートメディア

モネの絵がやわらかく感じる理由

モネの絵を前にすると、不思議と心が落ち着きます。

その理由は、「輪郭を描かない」ことにあります。

モネは対象を線で囲むのではなく、光の反射と色の変化で形をとらえました。

それは、現実を正確に再現するためではなく、目で見た“印象”をそのまま描くため。

だからこそ、彼の作品には風の音や水面の揺らぎまでも感じられるのです。

モネの色彩理論 ― 筆触分割

筆触分割とは、色を混ぜずに筆のタッチ(筆触)を分けて塗り重ねる技法のことです。

従来の絵画では、絵の具をパレット上で混ぜてから塗るのが一般的でしたが、印象派の画家たちはあえてそれをせず、絵具を混ぜずに純色のままキャンバスに置くことで、観る者の目の中で色が混ざり合う「視覚混合」を狙いました。

この視覚混合(オプティカル・ミクシング)によって、絵画に“光”が生まれるのです。

つまり、絵具上で混ぜるのではなく、光の中で混ぜる——

初期(1870年代頃)

筆触がまだ方向性をもっており、動きを感じさせます。

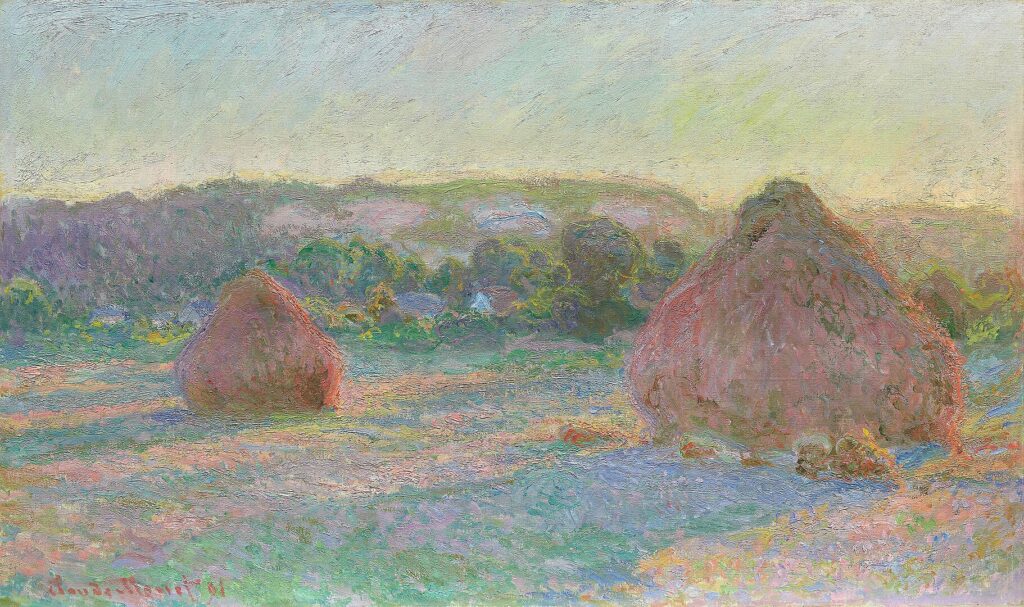

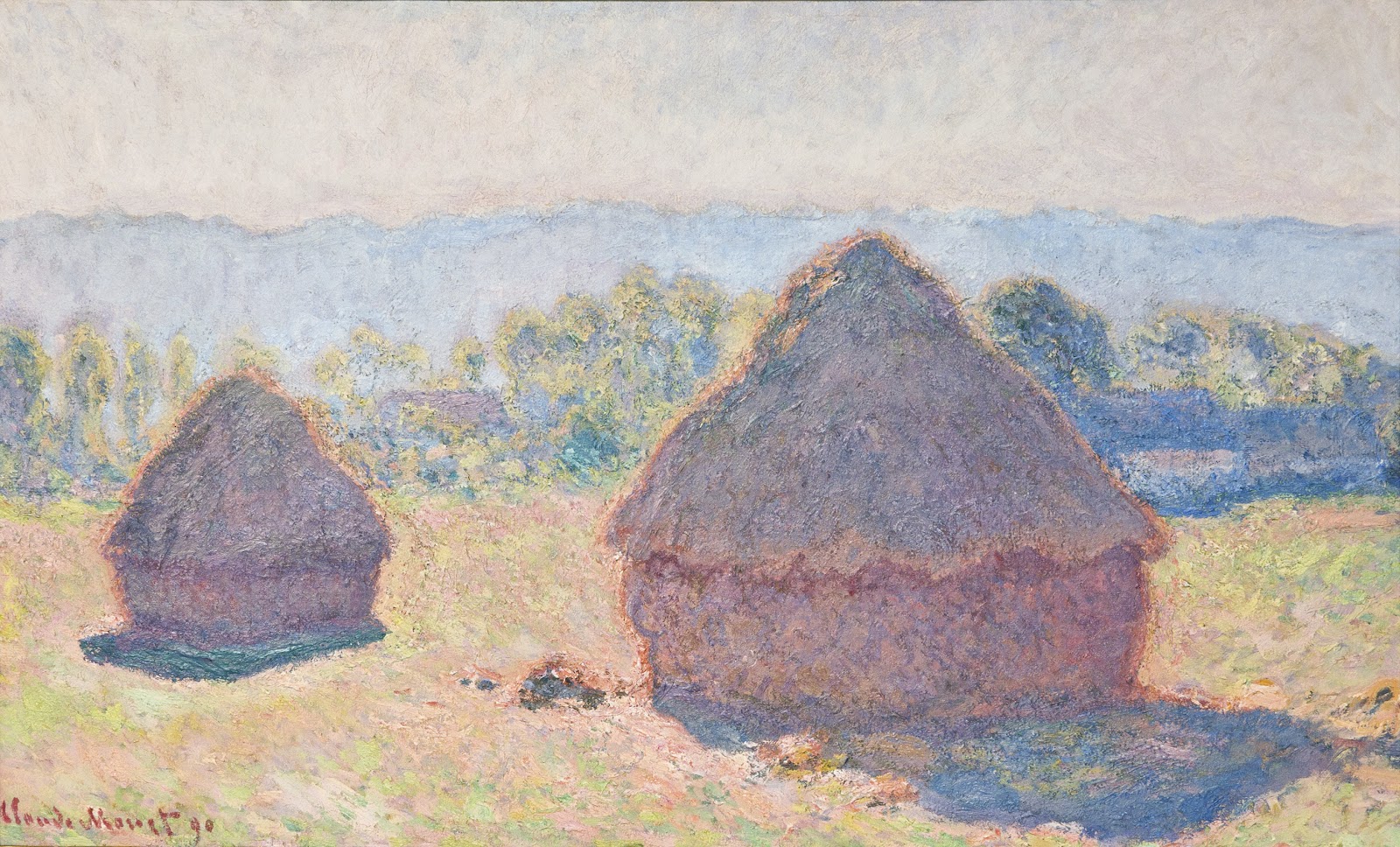

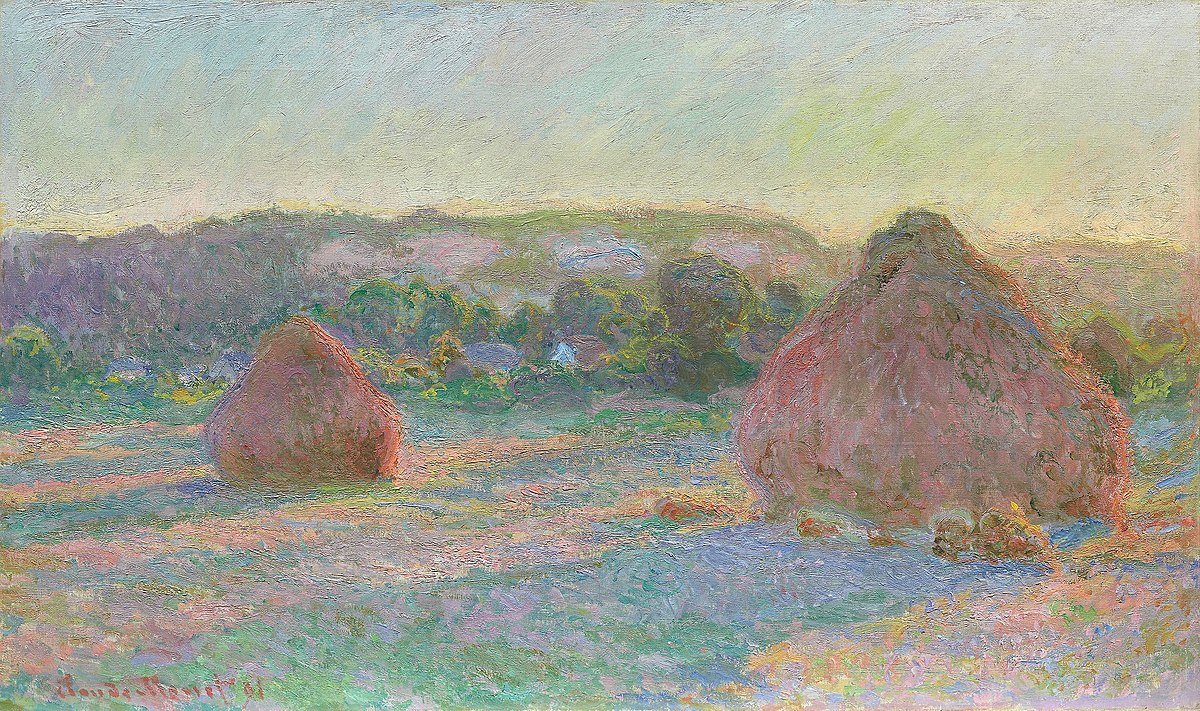

中期(1880〜1890年代頃)

連作では、同じ対象を異なる光の中で描き分け、筆触がよりリズミカルで繊細になっているのが分かります。

色彩が並列されることで光が震えるように見えます。

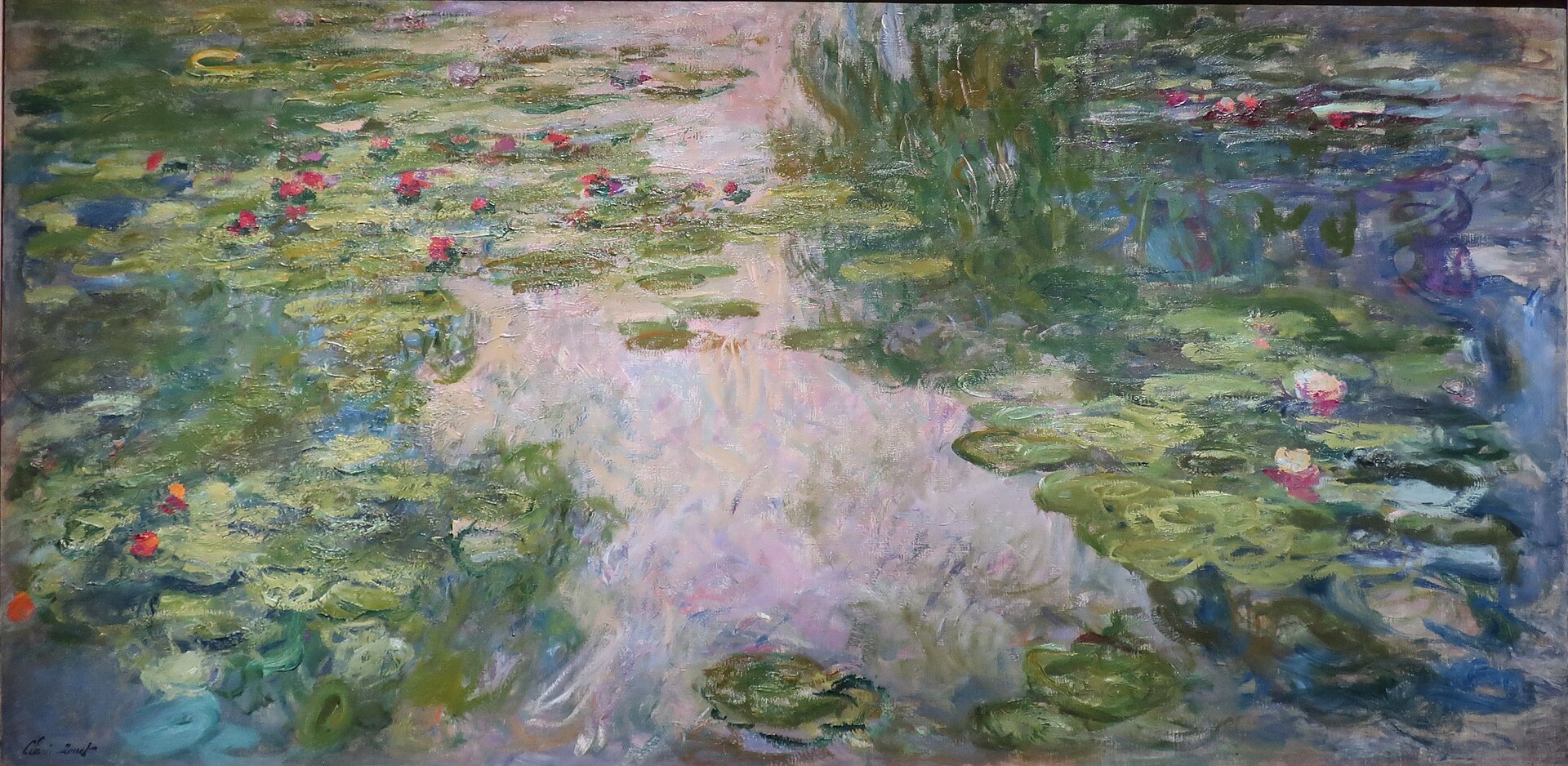

晩年(ジヴェルニー時代

《睡蓮》の連作では、筆触が大きく溶け合い、もはや形を超えて色と光そのものが画面を満たし、筆触分割は、形式的な技法から、モネの「見る」という行為そのものへと深化していきました。

.jpg)

筆づかいとタッチの魔法

モネの筆づかいは短く、軽やか。

絵具を塗り重ねるというより、置いていくように重ねるのが特徴です。

太い筆で空気や水面の動きを表現

細い筆で光の反射を繊細に描く

描いた上から再び重ね、色の層で奥行きを出す

近づくと筆跡の集合、離れると風景の全体像――

その距離による変化も、印象派の魅力の一つです。

「見たままを描かない」表現の哲学

モネが追い求めたのは、“現実”ではなく“感覚”の再現。

同じ風景でも、時間や季節、空気の湿度によってまったく異なる表情を見せます。

彼はこうした「瞬間のうつろい」を描くことで、“時間を閉じ込めた絵画”を生み出しました。

“My garden is my most beautiful masterpiece.”

「私の庭は私のもっとも美しい傑作である。」クロード・モネ

記事がありません。

.jpg)