クロード・モネは1840年、フランス北部・ル・アーヴルに生まれました。

幼いころから自然を観察するのが好きで、海や空をスケッチして過ごします。

美術学校での学びよりも、「自分の目で見た光景をどう描くか」に強い関心を抱き、

後に師となるウジェーヌ・ブーダンに出会い、屋外で絵を描く“外光主義”の考えに触れます。

この体験が、のちの印象派の出発点となりました。

若きモネはパリで制作を続けますが、当時の美術界は写実主義が主流。

彼の“光と空気の絵”は理解されず、サロン(官展)で落選を繰り返しました。

1874年、仲間の画家たちと独自の展覧会を開催。

そこで展示されたのが有名な《印象・日の出》(1874年)。

この作品のタイトルから、批評家が皮肉を込めて「印象派」と呼び始めたのです。

批判から生まれた「印象派(Impressionism)」という言葉が、

やがて美術史を変えるムーブメントへと発展していきます。

モネは貧困の中で妻カミーユとともに生活し、子どもを育てながら制作を続けました。

しかし、生活は厳しく、絵具代にも困るほど。

それでも彼は筆を置きませんでした。

カミーユの死後、深い悲しみの中で描かれた作品「カミーユ・モネの死床」には、淡くにじむ光と影がより繊細に表れています。

彼にとって描くことは、生きることそのものだったのです。

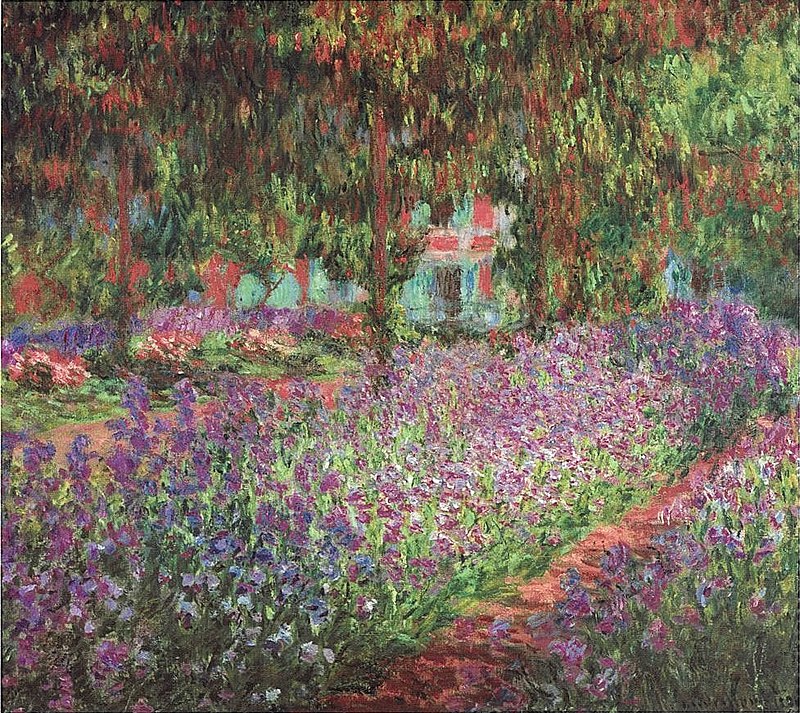

1883年、モネはフランス・ジヴェルニーに移り住み、庭づくりに没頭します。

睡蓮の池や日本風の太鼓橋を自ら設計し、その庭が後の名作《睡蓮》シリーズの舞台となりました。

時間帯や季節によって異なる光を描き分けるため、同じモチーフを何度も描く連作手法を確立。

これは、印象派の集大成ともいえる新しい表現でした。

ジヴェルニーの庭は現在も残り、モネの“生きたアトリエ”としてクロード・モネ財団に管理され、世界中のファンが訪れています。

晩年、モネは白内障を患い、視力を失いつつありました。

それでも絵筆を手放すことはありませんでした。

見えない中で描かれた《睡蓮 大装飾画》は、現実の風景ではなく、記憶と感覚の中の光景。

まるで心の中の“光の記憶”をキャンバスに刻むようでした。

“… my poor eyesight makes me see everything in a complete fog. It’s very beautiful all the same and it’s this which I’d love to have been able to convey. All in all, I am very unhappy.”

「…私のこの頼りない視力がすべてを完全な霧の中で見せる。それでもなお非常に美しい。そしてそれこそを私は伝えたかった。結局のところ、私はとても不幸だ。」

クロード・モネ

モネの生涯は、華やかな成功よりも、挑戦と再生の連続でした。

貧しさに耐え、時に批評家からの冷たい非難を受け、愛する家族を失うという深い悲しみも経験します。

それでも彼は筆を置かず、光を信じて描き続けたのです。

モネにとって絵を描くことは、単なる職業ではなく、生きることそのものでした。

光の変化を追い、自然と向き合い続ける姿勢は、彼が自分の感性を信じ抜いた証でもあります。

その生き方は、現代のクリエイターやアーティストにとっても、

「表現するとは何か」「自分を貫くとはどういうことか」を静かに問いかける原点といえるでしょう。

生涯・時代背景を知る